Sollecitato al dibattito da un mio caro amico, dico la mia qua brevemente (rinviando una trattazione più sostanziosa in altre sedi e con altre forme) su un tema molto caro oggi al composito e contraddittorio movimento sovranista italiano, all’interno del quale l’eclettica interpretazione di Gramsci di Diego Fusaro trova un certo diritto di cittadinanza: la convinzione di poter risolvere molti degli attuali propri problemi attraverso il protezionismo e la semplice riaffermazione della propria sovranità nazionale minacciata. Una risposta comprensibile, visti gli effetti sismici di questa lunghissima “crisi organica” ancora in corso, ma appena una pia illusione astrattamente politica, che poco tiene conto di come è strutturata l’economia mondiale di oggi, tanto più per un Paese come il nostro, storicamente privo di materie prime. Tutta questa enfasi sulle relazioni commerciali, prescindendo dal modello di sviluppo, dal come, perché e per chi produrre quanto meno insospettisce. La stessa strumentalità dei liberisti globalisti di moda qualche anno fa sembra riemergere oggi, con un segno opposto e speculare ma con la stessa struttura ideologica. Pensare di risolvere l’attuale crisi mondiale con il protezionismo o rilanciando il liberoscambio, tralasciando la centralità del conflitto capitale lavoro e mantenendo immutati gli attuali rapporti sociali di produzione e (soprattutto) distribuzione della ricchezza è segno o di superficialità o, in alcuni attori sociali, di malafede. L’unica alternativa valida alle contraddizioni del capitalismo resta il socialismo. In quanto tale, non è progressivo né il protezionismo né il liberoscambismo.

Oltre a questo penso ci sia una buona dose di smemoratezza o poca conoscenza di cosa ha rappresentato il protezionismo nella storia d’Italia, al punto da attribuirgli potenzialità taumaturgiche e progressive. In questa contraddizione vedo una parte delle incomprensioni di Fusaro sull’eredità del pensiero gramsciano, dalla quale deriva la sua aspirazione a far cadere ogni barriera tra fascismo e anti-imperialismo servendosi proprio di Gramsci. In tutta Europa (dalla Grecia alla Francia, dall’Est europeo alla Germania) abbiamo la riemersione di gruppi che si richiamano in forme larvate, dissimulate o palesi al fascismo (con una forza elettorale inedita rispetto a tutto il dopoguerra), capaci di conquistare consensi crescenti nelle periferie, tra i lavoratori e i ceti popolari, eppure per alcuni il tema dell’antifascismo sarebbe chincaglieria da museo non al passo con i tempi. Anzi, secondo loro bisognerebbe chiedere ai rappresentanti di questi movimenti di appoggiare la clava per discutere assieme di anticapitalismo e sovranità nazionale. Di fronte a questo analfabetismo politico di ritorno, alimentato ad arte dall’ambiguità di chi continua ad ammiccare a quel mondo, per fare da ponte con l’altro, “mettere i puntini sulle i” non è esercizio sterile.

Gramsci criticò sempre duramente il protezionismo, perché dietro intravvedeva la moneta di scambio e il fondamento organico su cui si reggeva il Blocco storico tra la borghesia industriale del Nord e i ceti arretrati della proprietà terriera del Sud, con tutte le sue forme insane di dominio e sfruttamento inumano della miseria agraria. Gli equilibri passivi e conservatori dell’Italia, dall’Unità sino al fascismo, si basavano proprio su questa santa alleanza parassitaria tra le classi dirigenti nazionali responsabile del drenaggio permanente di quote enormi di ricchezza prodotta per sostenere intere stratificazioni di classi improduttive. Nelle note su “Americanismo e Fordismo” Gramsci descrive l’essenza della società meridionale proprio per la sopravvivenza di classi generate dalla ricchezza e complessità della storia passata, che aveva lasciato un mucchio di sedimentazioni passive attraverso i fenomeni di saturazione e fossilizzazione del personale statale e degli intellettuali, del clero e della proprietà terriera, del commercio di rapina e dell’esercito

Il compromesso tra industriali e agrari, reso possibile dal protezionismo, attribuiva alle masse lavoratrici del Mezzogiorno la stessa posizione delle popolazioni coloniali; per esse il Nord industrializzato era come la metropoli capitalistica per la colonia; le classi dirigenti del Sud (grandi proprietari e media borghesia) svolgevano la stesa funzione delle categorie sociali delle colonie alleate con i coloni per mantenere la massa del popolo soggetta al proprio sfruttamento. Tuttavia, nella prospettiva storica, questo sistema di compromesso si rivelò inefficace perché si risolveva in un ostacolo allo sviluppo dell’economia industriale e di quella agraria. Ciò ha determinato in diverse fasi livelli molto acuti di lotta tra le classi e quindi la pressione sempre più forte ed autoritaria dello Stato sulle masse.

L’egemonia del Nord sul Sud, si legge nel Quaderno 1, avrebbe potuto assolvere una funzione positiva e progressiva se l’industrialismo si fosse posto l’obiettivo di ampliare la sua base di nuovi quadri, incorporando, non dominando, le nuove zone economiche assimilate. In tal senso l’egemonia del Nord sarebbe stata espressione di «una lotta tra il vecchio e il nuovo, tra il progressivo e l’arretrato, tra il più produttivo e il meno produttivo». Una dinamica di questo tipo avrebbe potuto innescare o favorire una rivoluzione economica con carattere nazionale, al contrario l’egemonia non ebbe carattere inclusivo, ossia finalizzata a far venir meno quella distinzione, ma «permanente», «perpetua», nel senso di reggersi su un’idea di sviluppo diseguale tale da rendere la debolezza del Sud un fattore, indeterminato nel tempo, funzionale alla crescita industriale del Nord, come se il primo fosse una appendice coloniale del secondo.

Questo vincolo organico, questa alleanza innaturale, impedì la dialettica (caratteristica delle forme classiche di capitalistico) tra due classi che non dovrebbero essere permanentemente alleate, ma contrapposte, salvo congiunture particolari. In Gran Bretagna dalla dialettica tra industriali e agrari si è originata anche la storia dei partiti e quella parlamentare. In Italia non esisteva la rotazione su base parlamentare, la formazione delle classi dirigenti avveniva per assorbimento e cooptazione fiduciaria, tramite il trasformismo, di singole personalità negli equilibri passivi del Blocco storico. Ciò per Gramsci accadde con i democratici mazziniani, durante e dopo il Risorgimento, quindi si ripeté con i riformisti, il mondo cattolico e infine con il fascismo.

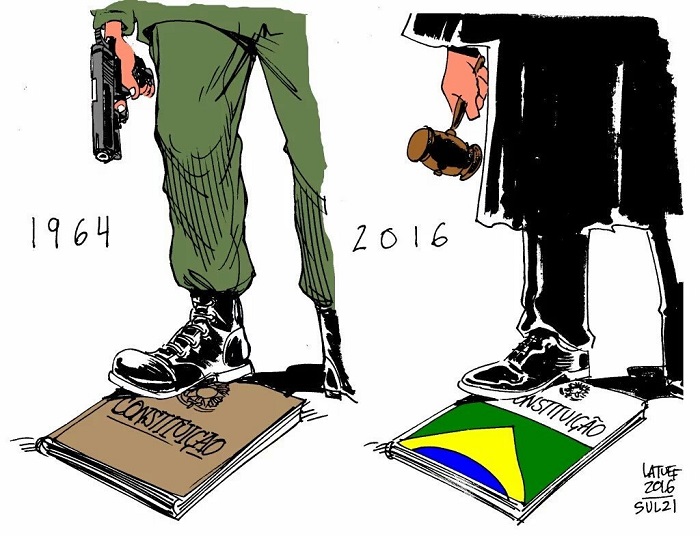

Per questo, infatti, ciclicamente, alle più gravi crisi del giovane Stato unitario (governo Crispi, crisi di fine secolo, ingresso nella prima guerra mondiale, avvento del fascismo) si rispondeva anzitutto con soluzioni extra o antiparlamentari. Senza il protezionismo, dunque, non si spiega la Questione meridionale, né si comprendono le forme di assoggettamento coloniale del Nord verso il Sud. Non casualmente la guerra doganale con la Francia colpì proprio le realtà più dinamiche, le produzioni più qualificate (non assimilate quegli equilibri passivi tradizionali e dunque non protette) dell’economia meridionale. Nella Sardegna, in particolare, il protezionismo coincise con il crollo del suo sistema bancario, la creazione dei monopoli caseari, la gestione schiavista e coloniale delle risorse minerarie. In definitiva, negli degli anni Ottanta e Novanta dell’Ottocento, nel vivo della guerra commerciale con la Francia, la regione in cui nacque (1891) e si formò Gramsci, ridusse le proprie esportazioni del 70% trovandosi in una delle sue fasi storiche di maggior crisi e miseria (prolungatasi nell’inizio del nuovo secolo). Senza il protezionismo non si spiega nemmeno la funzione storica del fascismo: garantire la sopravvivenza di due classi improduttive altrimenti destinate ad essere spazzate via dallo sviluppo capitalistico: la piccola borghesia e gli agrari, vera base sociale del movimento di Mussolini.

Pensiamo veramente che le classi dirigenti di oggi (politica e imprenditoriale) siano molto più progressive e meno parassitarie rispetto a quelle di allora, ossia capaci di ragionare come “classe nazionale”, non incline a lucrare con brama speculativa sulle opportunità offerte dal protezionismo economico? Guardandomi intorno, io qualche dubbio lo nutrirei.

Con tutto questo non intendo riaffermare i valori del liberoscambio, come soluzione rivoluzionaria dei nostri problemi di oggi, ci mancherebbe, semmai richiamo l’attenzione su quanto, spesso, siano vuote e poco fondate storicamente alcune parole d’ordine lanciate strumentalmente in pasto all’opinione pubblica. Presentare il liberoscambismo o il protezionismo come panacee di ogni male penso sia illusorio o peggio dettato da malafede. In questo pezzo mi sono limitato a mostrare cosa ha rappresentato il protezionismo nella storia d’Italia (secondo Gramsci) in ragione della natura parassitaria delle sue classi dirigenti, delle forme malsane di sfruttamento della miseria meridionale, degli equilibri sociali passivi connaturati a questo blocco sociale.

Certi “innovatori”, passati recentemente dal comunismo al “sovranismo”, pensano di essere particolarmente originali, in realtà il social-patriottismo non presenta niente di nuovo nella storia, anzi. L’ “assunzione di responsabilità di fronte alla nazione” e un malinteso patriottismo, incapace di vedere gli interessi materiali, dunque le mire imperialiste del proprio Paese, sono alla base della capitolazione della Seconda Internazionale dei lavoratori alla vigilia della Prima guerra mondiale. Anche allora il concetto di Patria (intesa in termini socialmente neutri) soverchiò quello di socialismo e l’idea di Popolo prese il posto di quella di classe, così i partiti socialisti europei non solo votarono in Parlamento i crediti di guerra (esortando “i proletari di tutti i Paesi” a spararsi tra loro anziché unirsi), ma arrivarono ad assumere ruoli ministeriali nei governi bellici. Ci si riflette poco, ma anche questa resa indecorosa è tra i cortocircuiti ideologici responsabili della nascita del fascismo e di tante baggianate concettuali di cui si nutrì il mascellone epilettico, come la supposta dialettica tra “giovani nazioni proletarie” e decrepite “potenze plutocratiche”, attraverso la quale si pretese di sostituire la lotta tra le classi con quella tra le nazioni.

Il paradigma della globalizzazione, forma recente e moderna di “falsa coscienza” della borghesia mondiale, ha prodotto in sequenza due risposte: il movimento “No global”, nella sua fase giovanile; il “sovranismo”, in quella senile. Al di là delle differenze in termini di radicalità nei contenuti e nel linguaggio adoperato, entrambe recano al proprio interno molteplici e contraddittorie influenze, alcune delle quali riconducibili proprio alla concezione che si vorrebbe contestare. Anzitutto la professione “anti-ideologica”, l’affermazione perentoria sul tramonto di ogni vecchia, sorpassata e inattuale contrapposizione ideologica, la cui traccia originaria è ben riconoscibile proprio nella fallimentare teoria sulla “fine della storia”. Già quando definiamo non ideologica la nostra proposta politica, in realtà, stiamo dando corso a una chiara opera di mistificazione ideologica, tra l’altro per niente nuova né originale. Anche il primo fascismo si presentò con questa facciata. Non esiste prospettiva politica a-ideologica, ogni proposta per quanto confusa e contraddittoria sostiene una concezione più ampia, tuttavia, senza una visione organica e coerente del mondo non si va da nessuna parte e, prima o poi, le contraddizioni non risolte o nascoste sotto il tappeto presentano il conto. Ciò è avvenuto per il movimento No Global, di cui oggi abbiamo solo un vago ricordo, lo stesso accadrà per quello sovranista.